米国で生まれ、日本が引き継いだ 奇想天外な治療法を追う

平均余命15カ月。もっとも予後の悪いがん「膠芽腫(こうがしゅ)」を主人公にした科学ノンフィクション『がん征服』を上梓したノンフィクション作家下山進が明かすその方法論。第2回は、本の3本柱のうちのひとつである原子炉・加速器を使ったBNCT(ホウ素中性子捕捉療法)について。

ノンフィクション作家 下山進

「下山進・特別連載」は全4回です。ラインアップは次の通りです。

第1回:「新作『がん征服』にどう挑んだか」

第2回:「原子炉・加速器でがんを治す」

第3回:「京大を追放された科学者の発見」

第4回:「『世界最高のがん治療』の内実」

開発のきっかけは1936年の論文

<2002年1月23日のその日の大阪は未明から降り始めた雪でうっすらと雪化粧をまといはじめていた>

プロローグ「覚醒下手術」に続く第1章はこんな一文から始まります。高槻市にある大阪医科大学の附属病院を出た救急車は、一路大阪府熊取にある京都大学原子炉実験所に向かうのです。

この救急車には、膠芽腫が再発した61歳の男性の患者と、このノンフィクションの3人の主人公のうちの1人である主治医の宮武伸一が乗っていました。

BNCTは、この本で描かれる三つの療法の中では、もっとも早く開発が進んだ療法です。

映画『オッペンハイマー』でも描かれた物理学の革命の時代、1936年に医学物理学者のゴードン・ロシャーが書いた「中性子の生物学的効果と治療の可能性」という論文が開発のきっかけとなります。

ウラン235に中性子をあてるとイットリウム95とヨウ素139に核分裂し、さらに中性子が出ます。つまり一つ核分裂すると連鎖的に反応が起こって、広島の街が壊滅するほどのエネルギーになります。

ところが、ホウ素10に中性子をあてるとリチウム原子核とヘリウム原子核に核分裂しますが中性子は出ません。つまり連鎖反応はおきません。しかもこの時に出るエネルギーは細胞一個を殺すほどのエネルギーです。

ここからロシャーは「ホウ素をがん細胞に特異的に届ける方法がわかればがんの治療に応用できる」と唱えたわけです。

これはその後、1942年に実験用の原子炉がシカゴ大学のキャンパスに建設されたことで、人類は初めて中性子を手に入れる方法を確立しました。

まずアメリカで原子炉に患者を運び開頭手術をして、中性子をあてるという臨床試験がさかんに行われました。1950年代のことです。しかし、これは散々な失敗に終わります。照射後の平均生存期間は極端に短く80日余りでした。この理由は脳が放射線壊死を起こしたからだと考えられていました。この時代、膠芽腫にのみ、ホウ素を届ける方法がわかっていなかったのです。

京大・原子炉実験所が研究を牽引

研究は日本が引き継ぐことになります。ノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹が、京大原子炉実験所を設立したのが、1963年。日立製の原子炉が稼働するのはその翌年からでした。この京大原子炉実験所で、BNCTの研究は続けられるのです。

しかし、取り出せる中性子が届くのは、2・5センチと距離が短くなかなかうまくいきませんでした。これをエネルギー量の大きい熱外中性子にかえることができたのが、1990年代で、実際にこの熱外中性子を照射する最初のケースが第1章でとりあげた2002年1月の照射だったのです。

原子炉建屋に実際に入り、20年前の一日を再現

20年以上も前の一日でしたが、それを再現するために当時の線量記録報告書、説明と同意書他の資料を開示してもらい、この照射に立ち会ったまだ当時は助手だった川端信司先生や当時原子炉実験所の教授の小野公二先生、そして主治医の宮武先生らに話を聞き、立体的にそのシーンが再現できるようにしました。

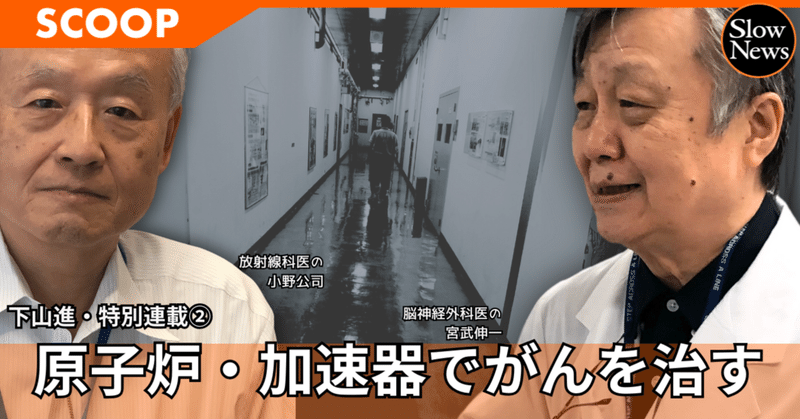

原子炉実験所は現在名前を京都大学複合原子力科学研究所と変えていますが、原子炉建屋とその建屋に続く道、そして門を入ってからのゆるやかな坂道は今も残っています。冒頭タイトルの背景にある長い廊下の写真は、原子炉建屋に続く廊下です。

ここを実際に訪ねて、実際に原子炉建屋へ72ミリの鉄の扉を押して入り、開頭手術を行った部屋や患者が中性子の取り出し口まで運ばれたレールを小野先生の案内のもとに見ました。

白い影は再発ではない?その謎でひっぱる

こうして雪の早朝に大阪医科大学を出発した救急車から始まる第1章は、照射の実際を書いたあと、照射48時間後に撮影したMRI画像の話になります。

<院生が、蛍光ライトで写真を見ることのできるシャウカステンに一枚、一枚写真をはりつけていく。教授の黒岩や、他の出席者からもどよめきがおこる。

「これは」

宮武も眼を疑った。

照射前まで白っぽく写っていた右脳の腫瘍が消えていた>

こうして照射直後は劇的な効果を発揮したBNCTでしたが、それから6カ月後にMRIをとると以前のような白い影が戻ってきてしまっていました。

<だめか。

もう手だてがない。

患者の妻を呼び、その写真をみせながら「残念ですが、再再発です」と言って治療をやめることを告げざるを得なかった。

その61歳の男性は、桂禎次郎と同じように、意識レベルがおちていき、それから三カ月後にやはり眠るように亡くなった。

宮武や川端らの無念の思いのなか、遺体となった患者は、病棟から霊安室へそして霊柩車の待つ出入り口へと運ばれていった。剖検はしていない。

が、この再々発が、実は再々発ではなかったのではないか、ということに宮武が気づくのは、それからまもないころのことである>

ここから先は会員限定です。実は白い影は再再発ではありませんでした。では何だったのか?