アメリカ軍は何を隠したのか 原爆初動調査の真実【序章】

序章 残された「原爆の謎」

きっかけは極秘とされていた「報告書」の入手

広島・長崎への原爆投下から76年。未だに解明されていない『原爆の謎』がいくつも残されていることをご存じだろうか。

「残留放射線は、どう影響したのか」

「低線量被ばくの人体への影響は」

「被爆2世への影響はあったのか」

「行方不明となっている、原爆投下2日後に撮影されたニュース映像はどこへ」

いずれも、人類が核を戦争に用いてしまった惨禍の記憶とともに、何としてでも検証のために残すべき記録だったはずだ。それらが、未だに謎のままになっている。

その謎のひとつ「残留放射線の影響」に迫る文書を、今回、私たちは入手した。当時は極秘とされていたものだ。

「残留放射線」には、原爆の爆発によって発生した放射性物質が、雨や塵とともに降り注ぎ、地上に残り続けて放出されるケースや、爆心地の土壌が中性子を吸収することで放射性物質となり、放出されるケースがある。アメリカには今でも「広島と長崎の原爆は上空高く爆発したため、残留放射線は発生しなかった」という見解があり、その影響に関しては、いまだに意見が分かれている。

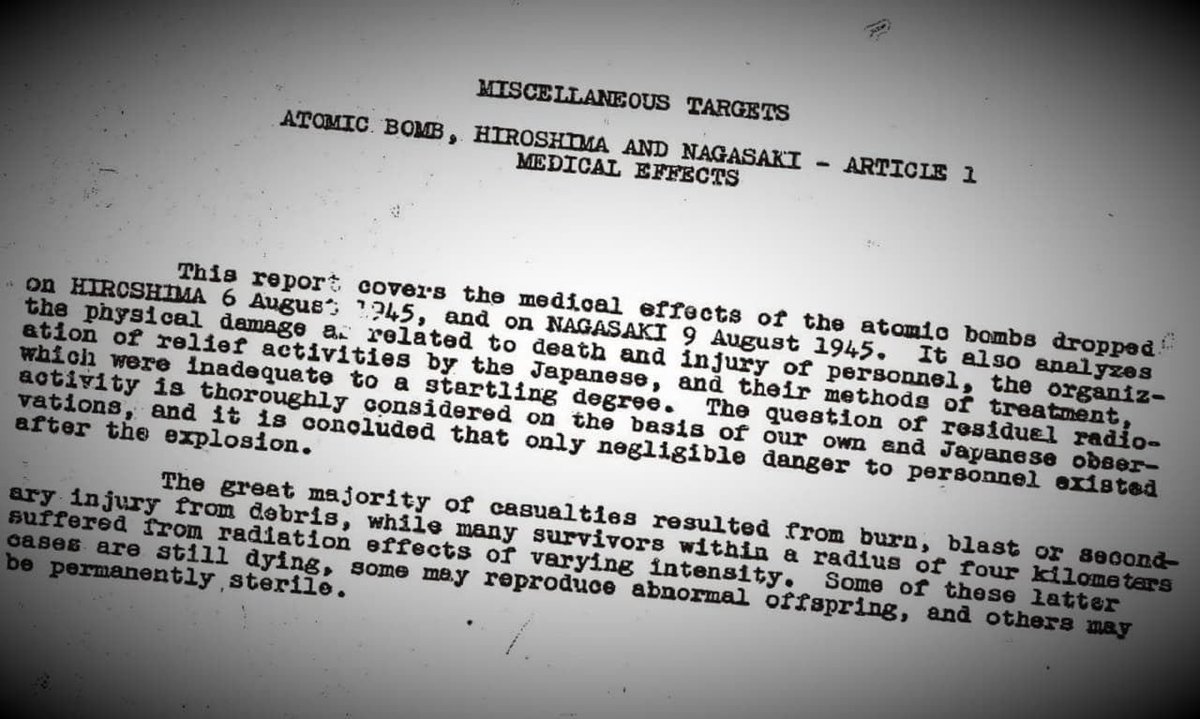

私たちの入手した文書とは、「ATOMIC BOMBS, HIROSHIMA AND NAGASAKI ARTICLE1 MEDICAL EFFECTS (原爆 広島と長崎 論説1 医学的影響)」(注1)だ 。原爆投下直後に被爆地を調査したアメリカ海軍が、わずか4か月後の1945年12月にまとめたもので、79ページに及ぶ。この報告書の導入部分に、残留放射線の人体への影響についての結論が書かれていた。

「我々、そして日本人による調査において、残留放射線を充分に考慮した。そして、爆発の後は無視できる程度の人体への危険があると結論づけた」

「無視できる程度」という結論に、まず驚かされた。東京電力・福島第一原子力発電所の事故で今も広い範囲が「帰還困難区域」のままで、多くの人が元の生活を取り戻せない状態が続いている。あの事故以来、私たちの放射線被ばくへの意識は大きく変わった。もちろん、単純に比較できるようなものではないと分かった上でのことだが、広島・長崎で、その年だけで約21万人の命を奪ったともいわれ、放射性物質が放出された原爆の影響が、「無視できる程度」と表現されていることには納得がいかなかった。

一方で報告書には、現地を中心に広範囲にわたって残留放射線を測定したことが記され、長崎から約80キロ離れた熊本でも日本人研究者によって残留放射線が確認されたと書かれていた。これは結論と矛盾してはいないだろうか。

いったい、どのような人物が調査を行い、この報告書をまとめ、何を根拠に結論付けたのか。私たちはこの文書をきっかけに、いまだに謎とされている76年前の残留放射線調査の実態に迫る取材をスタートした。

調査に参加した唯一の「生き証人」がいた

1945年8月6日に広島に、9日に長崎に投下された原子爆弾。日本を占領した連合国軍は、その被害や影響の詳細なデータを収集するため、調査団を派遣している。

9月9日 原爆を開発した科学者らで構成される「マンハッタン管区調査団」10月12日 アメリカ陸・海軍で構成される「合同調査団」

10月14日 空襲の威力を確かめる「戦略爆撃調査団」

調査には、軍人だけでなく物理学者や医師をはじめ、様々な分野の専門家が参加した。そして、地表温度を3000度以上にも上昇させた「熱線」の影響や、秒速440メートルの爆風がどのように建物を破壊したのか、原爆が人間にどのような影響を与えたのかなどを詳しく調べていた。

当時の映像には、爆心地に近い橋に残された人の足跡を指差して、強烈な「熱線」の影響を伝えたり、コンクリートの建物をゆがめるほどの爆風がどの方向から吹いたのかジェスチャーで示したりする様子が映っている。人体に与えた影響を残すため、熱線によってできたケロイドなどがよく見えるよう、被爆者の体の向きを調整するアメリカの調査員の姿もあった。

機密解除された「マンハッタン管区調査団」「合同調査団」「戦略爆撃調査団」の報告書。私たちはそれらの資料を読み込み、そこに書かれた名前をリスト化し、生き証人がいないか探した。

見つかった。たった一人、被爆地の調査に同行したアメリカ兵が生きていた。

それが「マンハッタン管区調査団」の班員として人体への影響を調査した二等兵、マイカス・オーンスタッドさん(94歳)だった。

住んでいたのは、アメリカのミネソタ州ミネアポリスの北、ノースブランチという地方の小さな町だった。長年連れ添った妻を数年前になくし、今はひとり暮らしをしていた。

マイカスさんは、1944年に高校を卒業したあと、18歳で徴兵され、翌年の6月からフィリピン戦線へ派遣された。太平洋戦争の末期、すでに日本は追い詰められ、本土への侵攻が始まるか、あるいは日本が降伏するかという局面だった。

8月15日、彼はフィリピンで日本の降伏を知った。原爆投下がなければ、日本本土に侵攻し戦死していた可能性があったと語り、「原爆には命を救われたと思っている」と振り返った。

原爆調査に同行したきっかけは、マッカーサー連合国軍最高司令官からの命令だった。突然の任務で、原爆がどのような兵器なのか予備知識は全くなかった。

広島では科学者らの「マンハッタン管区調査団」に同行し、多くの被爆者から聞き取り調査を行った。印象深かったのは、スカーフをかぶった19歳くらいの少女のことだ。病院を訪れた彼女がスカーフをとると、髪が全て失われていた。同じような症状で苦しむ患者で病院はあふれていた。

「これが放射線というものの影響なのか」

その問いを、調査する医師や科学者に投げかけることは、彼には許されていなかった。

現地には、残留放射線が存在する――それを知ったのは、調査団の医師と日本の医師のやりとりが耳に入ったからだった。

「調査員は、残留放射線の存在を知っていました。放射線はそのあたりを漂っているものだと考えていたようです。しかし、その恐ろしさを私は理解していませんでした」

放射線の恐ろしさを知らされないまま、任務に専念していたという。

アメリカへ帰国後、彼は鼻と頬の一部に癌を発症して手術を受けた。家族の中で皮膚癌を患った人がいなかったのでおかしいと思い、広島での調査の影響ではないかと政府に訴えたが、認められることはなかった。

淡々と当時を振り返っていた彼が、突然、体を震わせ、声を絞り出すように語り始めた。

「19歳の自分にとって、ヒロシマの体験はとても耐えきれないものでした。あの時の光景、匂い、音が今もまざまざと蘇ります。被爆者たちの痛々しい姿、ボロボロに破壊された街。あの体験は、決して私の脳裏から、ひとときも離れることはないのです。

毎日24時間、私につきまとっています。眠っていても、夜中に目が覚めるんです。私はずっとヒロシマを抱えて生きてきたんです。今も、決してヒロシマは私の心から消えません」

涙をぽろぽろこぼしながら訴えかけてくる姿には、凄まじいものがあった。もしかしたら私たちは、彼が意識的に触れないようにしている心の奥底の地獄の光景を、浮かび上がらせてしまったのかもしれない。その一方で、誰かにこの苦しみを伝えたかったのかもしれないとも感じた。

取材が終わり、玄関まで見送りにきてくれたマイカスさんは、別れ際「来てくれて、ありがとう」と話してくれた。そして、原爆調査への参加から76年たったことについて聞くと、こんなふうに答えた。

「国を超えた視点に立てば、世界は今、原爆の悲惨さを知れるようになったと確信しています。しかし世界各国のリーダーたちは、この兵器がもたらす惨状に気づいていません。原爆はこの世の終わりなのです。日本、そしてアメリカはこの世の終わりを見たのです」

広島で、この世の終わりを見た若い兵士だった彼。その場で「残留放射線の実態」について知らされることはなかった。

分かったのは、「原爆初動調査」に来たアメリカの医師や科学者が「残留放射線は存在している」という前提に立って調査していたことだけだ。ただ証言が足りない。何か手がかりが残っていないか。次に向かったのは、調査団に加わった人物の遺族のもとだった。

=続く

(NHK原爆初動調査取材班/佐野剛士・水嶋大悟・大小田紗和子)

※注1:U.S. NAVAL TECHNICAL MISSION TO JAPAN / CARE OF FLEET POST OFFICE SAN FRANCISCO , California