がん新薬誕生 第2回 薬をつくることを諦めないでください

取材・執筆:下山進

消化器や神経領域の華々しい活躍の陰で、船橋や鶴岡の血管新生阻害剤の開発は「ミーツー」、他社の真似と陰口を叩かれていた。独自の評価系によって化合物の候補を三つに絞るまで。

合成化学者の仕事は、テーマが決まると、まず論文を読むことから始まる。血管新生阻害剤の場合は、理論を提唱したフォークマンの1971年の論文から始まり、健常細胞に血管をつくらせるファクターXのうちのひとつを最初に特定したナポレオーネ・フェラーラとウイリアム・ヘンゼルの論文。さらに、この理論にもとづいて創薬にとりくむ他社が、特許を取得した化合物についての書類一式を、知的財産部からとりよせる。

一年から一年半、エーザイの筑波研究所にある図書室に通って、日がな一日論文の中の化合物の化学式の構造を眺めているのだ。

そこから、合成のもとになるシード化合物を探し出し、少しずつ変えていって、反応の強いリード化合物を選びだす。そのリード化合物をもとに、合成化学者は改変をくりかえしていく。

どのようにして、シード化合物を選び、リード化合物にし、化合物を改変していくのか、言語化は難しい。

ひらめきとしかいえない瞬間がある。

美しいと思える瞬間がある。

それを選びとっていくのだ。

鶴岡明彦がリーダーをつとめる合成化学者のチームは、800を越える化合物をつくっていく。それを反応があるかなしかでよりわけるのが評価系のチームだ。1990年に鶴岡と同期入社した船橋泰博は、その評価系の専門家だった。

船橋は、名古屋市立大学で微生物学を学んで修士を取得し、エーザイに入社した。鶴岡とは「鶴ちゃん、船ちゃん」と呼び合う仲になる。

しかし、この船ちゃんは、「アブセントマインデッド」な科学者の典型だった。科学のことしか考えない。そこでのこだわりがあれば、ずっとそのことを考え続けている。

筑波の研究所の食堂は、深夜まで研究を続ける研究者のために、夕食も出していた。研究者たちは、そこで夕食を食べて、夜まで働くのである。

食べそこねるとすきっ腹を抱えたまま、深夜まで働かなければならない。あるとき、消化器グループにいた研究者の上田正人が夕食をとろうとして席をたつと、トイレの前で、船橋につかまっている他の研究者をみかけた。船橋が議論をして離さないのだ。そのまま、食堂で同僚と一緒に食事をして帰ってきても、まだ同じ場所で、船橋はその研究者をつかまえて議論を続けていた。

船橋の下についた組合員の研究者が、組合に、「船橋さんの下だとトイレ休憩もいけない」と苦情をもうしたてたこともあった。

ずっと独身で、科学のことしか考えていない。

会社が誇る新しい設備を使うことを拒否

筑波の研究所には、1996年にロボットをもちいるハイ・スループット・スクリーニング(HTS)の設備が新設されることになる。

これは、合成化学のチームがつくりだす化合物を高速でよりわけるためのシステムで、写真のように、384のウェル(サンプルをいれておくシャーレのこと)を同時に解析することができる。これを使えば一日に数百の化合物をスクリーニングすることができるのだ。

このHTSの導入を、当時の筑波の研究所の所長はこのように誇っている。

〈数万の化合物の中から活性化合物を見いだす段階が創薬研究の第一の壁です。昨年度よりロボットを用いるハイ・スループット・スクリーニング(HTS)を取り入れ、大幅な効率化ができました〉(1997年11月10日 エーザイ社内報)。

が、船橋は、「エーザイの共通資産」とまで所長が誇った、この新設のHTSロボットを使おうとしなかったのである。

船橋は、他の大手の製薬会社はみんなこのHTSをいれている、そう考えたのだった。エーザイは、90年代の後半では、世界の20社にも入らない、まだまだ小さな会社だった。たとえば、米メルクやファイザーなど欧米の大手の製薬会社の合成化学者は、エーザイの5~6倍はいた。エーザイの鶴岡のチームは、たった5人だ。

その5人がつくる化合物なのだから、規模の経済で闘おうとしても、最初から負けている。むしろ、他社にはない、独自の評価系をつくらなければ、一矢むくいることにはならないと考えた。

90年代後半には、他社が血管新生阻害剤の第一世代の化合物を生み出し、治験に入っていたが、ことごとく効果を発揮せずに、ドロップしていた。船橋はそのことに着目していた。

船橋は、HTSで反応が確認され、動物実験でもその反応が追認された化合物の数々が、実際に人の治験に入ると、効果を発揮しなかったのは、そもそも、化合物をスクリーニングしたその評価系が誤っていたのではないか、と考えたのだ。

たしかにHTSのロボットを使えば、短期間で多くの化合物の反応をみることができる。しかし、その反応というのは、血管新生阻害では、いくつもある阻害因子のひとつをリトマス紙にして測っているにすぎない。VEGFという分泌物をターゲットにするのならば、それに反応するものをリトマス紙のようにしてより分けているにすぎないのだ。

実際の人間の血管新生は10近くの因子によって導かれるのだ。

また動物実験で、血管が実際に作られるのを阻害するのを確かめるのに、使われていたのが、鶏の卵の卵殻の裏にある漿尿膜(しょうにょうまく)だった。しかし、これは鶏であって人ではない。

それを通過したマウスの実験でも、当時一般的だったのは、マウスの腹腔内にマウスの白血病を植えて、化合物を投与するというものだった。後に、免疫系をなくしたヌードマウスに人間の白血病を植えるというモデルが使われたりもしていたが、人間の固形がんに対する薬をつくるのにそれでいいのか?

「アブセントマインデッド」な科学者、船橋は、新規導入されたロボットを使ったHTSを拒否し、独自の評価系づくりにとり組んだのである。

シャーレの中で実際の血管新生の環境をつくる

ハイ・スループット・スクリーニング(HTS)のようにひとつの効能をみるだけでない。人間のがんの血管新生そのものを阻害する化合物を選び出すにはどうしたらよいだろうか?

それには、シャーレの中で実際に人間の血管が新生される系をつくってしまえばよい、と船橋は考えた。人間の内皮細胞(血管の内側の細胞)をとってきて、それを深めのシャーレ (ウェル)に入れるのだ。

人間の内皮細胞は、試薬として販売はされている。しかし、それを使うとうまくいかなかった。すでに販売をされている時点で、その内皮細胞はいくつにも分裂しているからだ。

いちばんいいのは、新生児の臍帯にある内皮細胞をとってくることだ。臍帯、つまりへその緒である。しかも、出産した直後にそれをもらいうけて、内皮細胞をとりだす。

船橋は、筑波の研究所の近くにある個人経営の産婦人科医院から新生児のへその緒を譲り受けることにした。

「がんの薬では、実際に人間の治験に入ると、思わぬ副作用が出たり、効果がまったくあらわれなかったりして、開発中止になる案件が多い。そこで、人にも有効で副作用のない治療薬を効果的に開発するには、動物実験と人での臨床試験とをつなぐ試験がどうしても必要になります。そのために、出産の際の臍帯を使うことが必要なんです」

こう言って産婦人科医院を説得し、妊婦にも「ご出産の際に取り出した臍帯の一部を、がん研究の試験研究に使わせてください」と医院のほうから、あらかじめ承諾をとってもらった。

出産の日の夕方、産院から電話がかかってくるので、それをとりにいくのである。

受領のその日のうちに、臍帯から内皮細胞をとりだす。

臍帯の外部、静脈内部を洗浄したあと、静脈内に酵素を充填し、クリップで留める。37度のインキュベーター内で、しばらく置くと、酵素によって内皮細胞がはがれてくる。片側の静脈血管の端から、培養液を注入しもみ込むと、反対側から、剥離細胞が含まれる培養液が出てくる。その培養液を遠心分離機にかけて、内皮細胞を沈着させる。

ここまでを当日のうちに作業しなければならない。

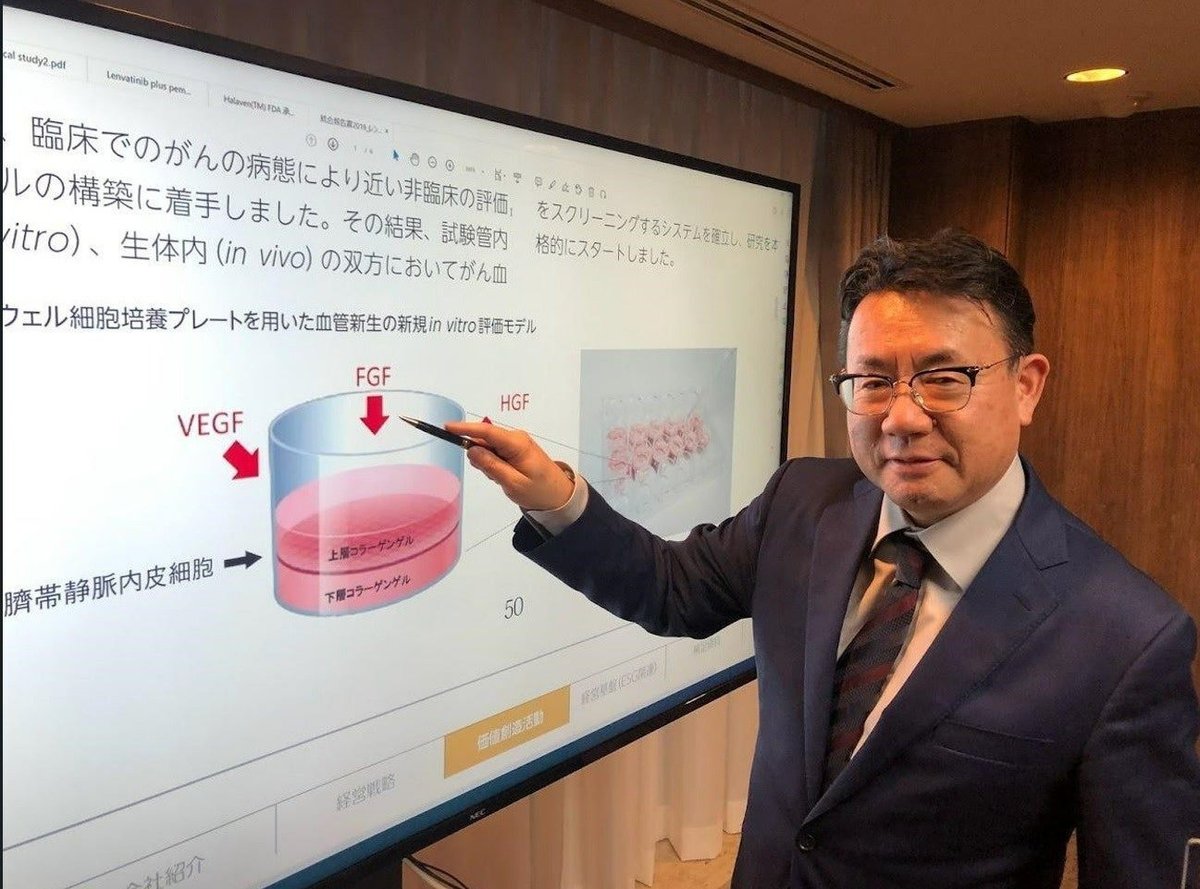

こうして、保管した内皮細胞のベッドの上下に豚のコラーゲンをしきつめる。これに、血管新生因子であるVGEFやFGFなどを注いで血管をつくったあとに、鶴岡のチームがつくってきた化合物をふりかけてその反応をみるのである。

ハイ・スループット・スクリーニングでは、一日数百の化合物をみることができたが、この船橋がつくった人の臍帯をつかったシステムでは、一週間に7つの化合物をみるのが限度だった。

最初のアプローチとしてFGFにターゲットをしぼってそれを阻害する薬をつくるか、それとも血管新生をするモデルをつくってそれに化合物をふりかけて、血管新生自体を阻害するものをつくるか、そのふたつのアプローチのどちらにするか、グループ内で議論があった。というのは、当時は、VEGFよりもFGFのほうが有力な血管新生因子と考えられていたからだ。ハイ・スループット・スクリーニングのロボットのシステムを使えば前者だったが、船橋は、4年をかけて、実際の人間の血管新生をシャーレのなかにつくりだし、それを使ったシステムで、化合物を選んでいこうとしたのである。

「ミーツーやっているんだって?」

しかし、この独自の評価系をつくるのにも4年かかり、90年代も末になってくると、失敗した第一世代の化合物にかわる第二世代の化合物が、他社で続々と治験に入っている状況になっていた。

合成を担当している鶴岡が、例によって図書室で調べ物をしていると、他の研究グループの班員がよってきてこんなことを言ってきたりした。

「ミーツーやってんだって? 見込みあるの?」

血管新生阻害剤で化合物をつくること自体、他社の真似ではないか、と言いたいのである。

すでに、他社が治験に入っているのだから、化合物を今から作って選ぶのでは遅すぎる。しょせんは真似ではないのか、ということだった。

エーザイのがんグループは、1987年にできて以来、承認までいった化合物をまだ生み出していなかった。13年間にわたり、一円も売上げていないのだ。他の研究グループがつくった薬の売上で、研究をさせてもらっている状態だった。

このころのエーザイは、抗アルツハイマー病薬のアリセプトが米国で96年11月に承認され、ファイザーとの提携のもとに、全世界でのセールスを始めようとしているところだった。もうひとつのヒット商品となるのが、胃潰瘍の薬のパリエットだった。これは消化器の研究グループがつくった薬で、アリセプト・パリエットは、2000年代のエーザイの売上をひっぱっていくことになる。

消化器のグループにいたある新人が、消化器でこれだけ売上げているんだから、がんのグループは、なぜこの研究をしているか、消化器のグループの前でプレゼンしてもいいくらいだ、と社内で公言していたほどだった。

「いまさらやっても遅いんじゃないの?」

「アナログ研究だ」

「二番煎じだ」

こうした陰口に、鶴岡は、肩身の狭い思いをしていたが、しかし船橋は、まったく気にしていなかった。

船橋が気にしていたのは、例えば、新生児の臍帯の内皮細胞をはさむコラーゲンに何を使うか、ということだった。最初、牛のコラーゲンを使ったが、何度やってもうまくいかない。豚のコラーゲンを使うようになって、ようやく機能するようになった。

こうした働きぶりだから、研究所を退所するのは、深夜1時をいつも過ぎていた。

車で10分くらいのところに会社の寮があり、そこには寝に帰るだけ。土日も必要とあれば研究所に出る。

我、雑音には関せず。

「薬をつくることを諦めないでください」

船橋は、2000年4月に、サンフランシスコのモスコーニセンターで行われた米国癌学会年次総会に出席をしている。ここで初めて患者の声を直接聞くことになる。

それは、米国癌学会が、前年から研究者や医者だけでなく、患者の参加を促して運営していく方針をきめて、始まった教育セッションでのことだった。

メリッサ・ユズマンという二児の母が、研究者や医者たちに語りかけたのだった。

メリッサは、すい臓がんをわずらい3年目に入っていた。

当時、すい臓がんは有効な治療法がなく、最初に診断した医者は、メリッサと目をあわせようとしなかったという。絶望のすえにたどりついた患者団体で、彼女は治験に参加する。その治験の薬が効いたのか、しばらく進行が抑えられていたが、また進行を始めたため、ふたつめの治験に入ったところだった。

「承認された薬がないので、私にとっては治験に参加することが治療なのです」

そうして3年を生き延びている「キャンサー・サバイバー」だった。

「医者のみなさん。患者の目をしっかりみてください。治すことを諦めないでください」

そしてメリッサは船橋をふくむ製薬会社の研究者にもこう語りかけたのだった。

「薬をつくることを諦めないでください」

「いかに困難であっても、希望を持って私たちの薬をつくってください」

「我々キャンサー・サバイバーは、生きることへの希望を持ち続けています」

製薬会社の研究者が実際の患者の声をきくことは少ない。船橋にとっては初めての体験だった。

薬をつくることを諦めないでください──。

船橋は激しく心を動かされた。

帰国後、この新薬開発のプロジェクト名を「HOPE」と名づけることを、チームのみんなに提案し了承された。

プロジェクト「HOPE」。

鶴岡の合成チームは、800を越える化合物をつくっていった。まず、臍帯をつかった評価系で、ここから200にまでしぼった。

それから、マウスに腫瘍をうめこんだモデルで、血管の新生の阻害と腫瘍の縮小効果をみた。これを通過した化合物が100。そして最後は、人の肝細胞がんをマウスの腹膜に移植したモデルで、全生存期間(Overall Survival =OS)をみた。

これを通過した化合物は三つになっていた。

ここからひとつを選び、臨床の治験へと進む、その化合物選択の日が迫っていた。

つづく

証言者、主要参考文献

船橋泰博、鶴岡明彦、上田正人

エーザイ 週報

エーザイ70年史