大調査 確定申告で政治献金を取り戻す国会議員たち①寄付額の3割が戻るカラクリ(全3回)

(スローニュースより)今、政治とカネが大きな問題となっています。中には、派閥からキックバックされた1239万円を自らが代表の自民党支部に寄付し、そのことによって約148万円の所得税の控除を受けていた菅家一郎・元復興副大臣のようなケースも明らかになりました。

実はこのやり口、2021年5月にフロントラインプレスが全ての国会議員について調査し、明らかにしています。記事はスローニュースの前のサービスに掲載されたもので、現在は読めなくなっているため、今回、当時の記事の主要部分を再掲載することにしました。(肩書などは全て当時のもの)

フロントラインプレス

政治家が自らの政治団体に寄付し、その還付申告によって自身の税金を取り戻す――。こうした耳を疑うようなカラクリが今もまかり通っている。「個人の政治献金については税額控除(控除率30%)か所得控除を受けることができる」という租税特別措置法の優遇措置のことである。自分が代表を務める政党支部に寄付をした政治家が、これを利用して翌年の確定申告で寄附金控除を申請すれば、なんと、寄付額の約3割が戻ってくる。政治家にとっては「自分の政治活動のために寄付した一部を税金で負担してもらう」という大変都合の良い制度だ。

さすがに多くの政治家はその利用を自重しているが、この制度を利用し、還付金の恩恵に預かっている国会議員は少なくない。

調査報道グループ「フロントラインプレス」は、かねてから政治とカネに関する独自調査を続けている。2019年には、公金も投入されている選挙運動の資金について「余剰金」を出しながらもその使途が明らかになっていない状況を衆参両院議員に対する悉皆調査で公にした。

今回着目したのは、政治献金の還付申告だ。情報公開請求によって全国の都道府県選挙管理委員会や総務省から関係書類を相次いで入手し、分析した。その結果、与野党を問わず、衆議院と参議院を合わせて計39人が還付申告に必要な書類を各選管から受け取っていたことを突き止めた。直近の2019年の寄付に限っても、必要書類を受け取った議員は15人を数えた。自らの政治献金について還付してもらう態勢を整えたのである。

では、こうした国会議員はその書類を行使して、本当に「政治献金の約3割」を納税分から取り戻そうとしたのか。各議員の回答や姿勢から何が見えるのか。

以下、実態をひもといていこう。

法の特例を利用し、政治家自身が献金分の税額控除を受ける

「個人が行う政治献金は寄付金控除の対象となる場合があります」

国税庁ホームページのタックスアンサー(よくある税の質問)は「No.1154 政治献金と寄附金」の冒頭でそう記している。一定の要件を満たせば、政治献金は税額控除の対象となり、寄付金額の一部が戻ってくるという制度の概要を解説したものだ。

この優遇措置はそもそも、個人による政治活動への寄付を促すことで、国民の政治参加を活発にする狙いがある。

控除の対象となる寄付のあて先は、政党(支部を含む)や政治家の後援団体、派閥の政治団体、公職の候補者・立候補予定者の後援団体など。租税特別措置法では、寄付額の約3割が税額控除されるか、あるいは、課税対象の所得総額から寄付額を引いて税額を計算すると定められている。したがって、例えば税額控除の場合、仮に500万円を寄付したとすると、翌年の確定申告の際に寄付金控除を申請すれば、約3割の150万円がすでに収めた税金の中から戻ってくる計算だ。

もっとも、租税特別措置法には例外規定がある。「寄付をした者に特別の利益が及ぶ」場合は寄付金控除を申請できない、とされているのだ。具体的には、どのような事柄を指すのだろうか。財務省主税局税制一課に取材すると、担当者は次のように回答した。

「政治家自らが自分の資金管理団体や後援会に寄付したり、政治家が互いの後援会に寄付を出し合ったりする場合などが『寄付した者に特別な利益が及ぶ』に該当します。これらの寄付は寄付金控除の対象とはなりません」

ところが、これには“抜け道”がある。

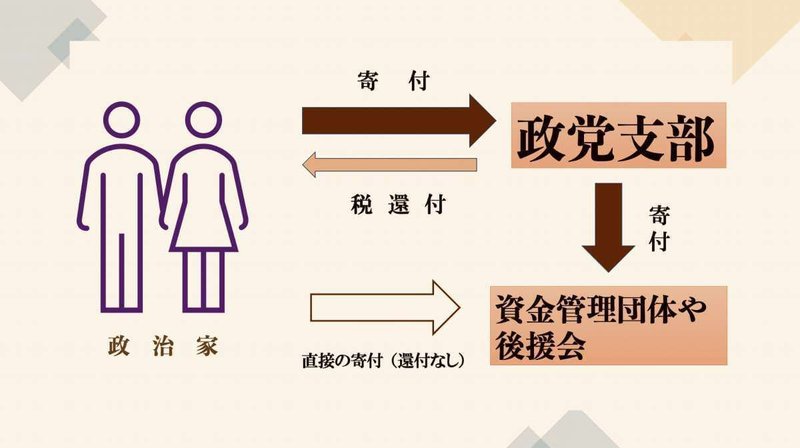

自身が代表を務める「政党支部」に政治家が自ら寄付したケースに限っては、「特別な利益が及ぶ」とは解釈されておらず、寄付金控除の対象とされてきたのだ。つまり、政治家も「個人」であるから、政治献金を寄付金控除として申請できるが、自らの後援会や資金管理団体への献金は還付の対象にならない。還付を受ける唯一の方法が、政党支部への献金なのである。

この抜け道を利用し、政治家の中には、資金管理団体や後援会には直接寄付をせず、間に政党支部をはさみ、「政治家⇒政党支部⇒資金管理団体など」の流れとするケースが少なくない。政党支部を間に挟むことによって、政治家個人が所得税の還付を受けるためだ。ちなみに寄付金控除を受けることができるのは、国会議員と都道府県議会議員のみ。市町村議会議員は、自分が代表の政党支部に寄付しても控除を受けることはできない。

政党支部への寄付と還付をめぐっては、これまでも問題になったことがある。例えば、2017年には高市早苗総務相(当時)は、自らが代表を務める自由民主党奈良県第二選挙区支部に寄付し、所得税の還付を不当に受けたとして、市民から詐欺容疑で奈良地検に刑事告発された(結果は不起訴)。その他にも、この制度を悪用して不当に還付を受けたのではないか、との内容が時折報道されてきた。

情報公開制度を駆使し、調べる

国会議員による寄付控除の実態を明らかにするため、フロントラインはまず、全ての国会議員(定数は衆院465、参院245。計710)について、各議員が代表を務める政党支部の「政治資金収支報告書」をひっくり返した。この報告書は1団体で数十ページになる。その収入欄の内訳をチェックし、個人献金の内容に目を通し、どの政治家が自らの政党支部に寄付しているか、寄付している場合の金額はいくらかを順々に確かめた。

政党支部を持っていない国会議員は、共産党(衆院12人・参院13人)や無所属などしかない。つまり、600を優に超える政党支部の関連資料をチェックしなければならない。対象としたのは2015年から2019年までの過去5年間だ。

その結果、自分の政党支部に寄付した国会議員は、衆院で177人、参院で71人、合計248人に上ることがわかった。全体のおよそ3割である。

次の段階は、情報公開請求で関係書類を入手することだ。対象になるのは、「寄附金(税額)控除のための書類」という名称の公文書である。これがないと、政治家は政治献金の還付申告を申請できない。では、いったいどんな文書なのだろうか。

大きさはA4サイズ。政治家側は普通、以下の順番で「寄附金(税額)控除のための書類」を整える。

都道府県のホームページからダウンロードするなどの方法で書式を入手

政治家(政党支部)側は当該年に寄付してくれた個人のうち、確定申告において税額控除を希望する人の名前、住所、控除の対象となる寄付金額などを所定欄に記載

記入を終えたら都道府県選管に提出

選管は政治資金収支報告書の寄付額などと照合した上で、記載内容に間違いがなければ、その書類に確認印を押し、政治家(政党支部)側に返却

フロントラインプレスが開示請求したのは、47都道府県選管が保管している過去5年分の「寄附金(税額)控除のための書類」の写しである。政党支部の活動が複数の都道府県にまたがる場合は総務省の所管となるので、開示請求の相手は国になる。

請求して数週間から数カ月すると、全国各地の都道府県選管から封筒がどんどん届き始めた。開示書類のコピーがたくさん入っているため、封筒は分厚い。

都道府県選管から開示された膨大な量の書類からは多くのことが見えてきた。

自らの政党支部に寄付した国会議員248人のうち、84.3%は自らの寄付について寄付金控除のための書類を選管から受理していなかった。選管に書類を出して「確認印」をもらう際、寄付者の中から自分だけをリストから除いている国会議員も多い。つまり、大半の国会議員は、法律の網の目をくぐって甘い汁を吸おうとはしていないのである。

他方では、国会議員と生計を同じにしていると思われる親族が政党支部に多額の寄付を行い、その親族のみが税額控除のための必要書類を受理していたケースもあった。控除対象となった寄付の中には、親族による1000万円を超える寄付も散見された。親族の名を使って、政治家が還付金を手に入れた可能性もある。

政治献金を取り戻す準備を整えた国会議員は39人

焦点となる「選管の確認印が押された書類」を受け取った国会議員は全部で39人だった。衆院33人、参院6人。政党別では、自由民主党が24人、立憲民主党が12人、国民民主党が1人、NHK受信料を支払わない方法を教える党が1人、無所属が1人(当選時は希望の党)。

「政治とカネ」と言えば、自民党の関与度合いが大きいイメージがあるが、政治献金の還付申告問題に限ると、与野党で差があるようには見えない。

ただし、選管から書類を受け取ったこれら議員も、実際に還付申告を実行したとは限らない。書類だけをもらい、所得税の確定申告の際に使わなかった可能性もあるからだ。そのため、フロントラインプレスは39人を対象にファクスで2つの質問をした。期限を過ぎても回答がない場合は、「回答なし」として記事にします、との断りも添えた。

質問の内容は以下の通りだ。

受け取った「寄附金(税額)控除のための書類」で税額控除を申請したか、否かを教えてください。

税額控除の申請した場合はそれについてのコメントをください。書類を受け取りながら申請しなかったとするなら、その理由を教えてください。

39人のうち、まずは北海道、東北、関東、北信越、東海の「東日本」から選出された衆参両院の21人と、参院比例代表1人の計22人について、質問に対する回答とその後の追加取材による内容を紹介しよう。

「東日本」の22人は以下の通りだ。政党別では、自由民主党が12人、立憲民主党が9人、国民民主党が1人である(所属政党などは2021年3月末現在)。

寄付控除の対象額が最も大きかったのは、吉田統彦氏(衆院・愛知1区、立憲民主党)の6033万9672円である。これを寄付控除として申請したとすると、5年間で合計約1810万円の所得税が還付された計算だ。このほか、控除の対象額が多かった議員は、笹川博義氏(衆院・群馬3区、自由民主党)の4400万円、井野俊郎氏(衆院・群馬2区、自由民主党)の3650万円などと続いた。22人のうち、ちょうど半数の11人が1000万円を超えている。

次に西日本を見てみよう。近畿、中国、四国、九州から選出された議員が対象である。「選管の確認印が押された書類」を受け取ったのは、下の表の通り17人を数えた。自由民主党が12人。残りは立憲民主党などである。

(第2回に続く)